期待以上のスピードで進んでいたのに…?

こんにちは!入間市で子ども向けピアノ教室をしております、いいじまです。

憧れの曲『エリーゼのために(ベートーヴェン作曲)』に挑戦することになったYちゃん。

いつになく張り切って練習してくれたようで、曲を渡した翌週には、「もうAのところ弾けちゃったよ~」と言ってレッスンにやって来ました。

~~~中略~~~

「すごい!じゃあ次はBも譜読みして来てね。」と宿題を出したものの、こちらが思うよりかなりのスローペース。2週間経っても3週間経っても、冒頭のA部分を弾いている時とはまるで別人で、つっかえつっかえ…(-_-;)これはひょっとすると…。

自分で気づき、考える力を

「ねぇYちゃん、この曲のAの部分とBの部分、どっちが難しい?」

「Bの部分!」

「そうだよねぇ。じゃあさ、おうちで練習する時、どこから弾いてるの?」

「え?最初からだよ。」

当然でしょ、と言わんばかりの顔で答えてくれるYちゃん。思った通りでした。

ここまで長い曲に挑戦するのは初めてのYちゃん。練習方法に工夫がなくても無理はありません。

「いつも最初から弾くってことはさ、AとB 同じ回数弾いてることになるよね?」

「うん」

「AとB、どっちが難しいんだっけ?」

「Bの方」

「Bの方が難しいのに、AもBも同じように練習したらさ、差がついちゃうんじゃない?」

「あ、そうかも…」

「じゃあどうすればいいかな?」

「うーん…Bだけ練習する…?」

「そう、その通り!」

自分で気が付いて欲しかったので、あえて誘導するようなやりとりをしましたが、

そうなんです、『曲の途中から練習する』ってとっても大切なんです!

ピアノを弾く時間がたっぷりあって、いつまでも飽きずに練習出来る~って言うのであれば、この方法は必要ないかもしれませんが、そんなお子さん、いませんよね?(笑)

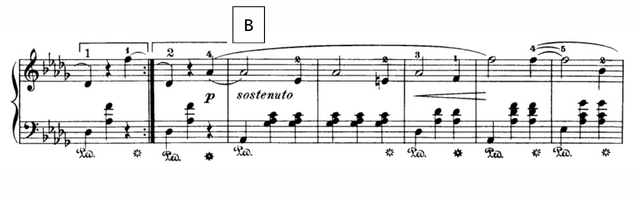

しかもこの『エリーゼのために』は、A-B-A-C-A(ロンド形式)という構成になっているのですが、ただ何となく通して弾いていると、

①Aの方が弾きやすい

②Aが3回も出てくる

ので、Aだけ上手になっていきます^^;

大人だったら言うまでもない話かと思うのですが、まだまだ人生経験の少ない子ども達にとっては、指摘してあげないと気付けないことも多いんです。

曲の”つくり”を把握して、計画性を身に付けよう!

もちろん、曲の構成にもいろいろありますし、曲の最初の方が弾きにくい曲だってたくさんあります。

例えばショパン作曲の『小犬のワルツ』。

~~~中略~~~

この曲は、A-B-A‘(三部形式)という構成なのですが、こちらは『エリーゼのために』と違い、Aの部分の方が難易度が高いので、Aを重点的に練習する必要があるんです。

○○形式などという専門知識はなくても、このように曲の構成=”つくり”を意識することで、練習が楽になります。そして自分にとって難しいポイントを見極められると、練習に計画性も生まれます。

『ここは何度か弾けば大丈夫そう』

『ここは手ごわそうだから、毎日少しずつ取り組もう』などなど…。

この計画性が身に付くと、ピアノだけでなく、他の場面でも役に立つことがあるんじゃないかなと思うんです。

例えば、中高生の定期テスト勉強。

タイムリミットがあるわけですから、サラッと復習で何とかなりそうな所と、じっくり取り組まなければならない項目とを判断して、勉強時間の配分をしていきたいですよね。

タイムリミットを次のレッスン日と考えると、ピアノの練習も似てませんか?(笑)

もちろんこの計画性、そんなすぐに身に付くものでもありません。ただ闇雲に練習するのではなく、ポイントをしぼって賢く練習するように、小さいうちから意識させていきます。

慣れないうちは、ついつい最初から通して弾きたくなりますが、そこは我慢。

少し曲が長くなってきたら、以前お話しした『部分練習』プラス『曲の”つくり”の把握』で『練習上手』を目指しましょう♪

こちらもぜひご覧ください(^^)