こんにちは!入間市で子ども向けピアノ教室をしております、いいじまです。

「そろそろ一人で練習できるようになってほしいんだけど…」

ピアノを習っているお子さんをお持ちのお母様の中には、こんな風に感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

今回は、そんなお悩みの解決にもつながる、読譜力UPの方法についてお話しします♪

読譜力をつけるには?

いつも温かく見守ってくださり、ありがとうございます。確かに、お子さんの弾く力(演奏力)に、読む力(読譜力)が追い付いてくるまでは、ある程度ご家庭でのサポートをお願いしなければなりません。読譜力がどのくらいで身に付くかは、お子さんの年齢や性格によっても変わってきますので、個人差も大きいです。

でもいつまでも、お母様が隣に座っていないと練習にならない、という状況が続くのは困りますよね。お母様のご負担になってしまいますし、その気持ちがお子さんに伝わってしまうと、お子さんのピアノへ向かうモチベーションも下がってしまうかもしれません。

もちろんレッスンでも、読譜力をつけるための時間を設けています。カードを使って音を読む練習をしたり、簡単なメロディーを初見で歌ったり弾いたりします。またリズムだけが書かれた楽譜を使ってリズム打ちをするのも、効果的です。

さらに、このようなレッスン内での取り組みのほかにも、私は生徒さんにご家庭で挑戦してもらっていることがあるんです。それは、

『弾けるようになった曲を、五線紙に書く』

という方法です。

音楽の基礎訓練のひとつに、”聴音”といって、初めて聴くメロディーをその場で書き取る、という訓練がありますが、そんな専門的な話ではありません。

私が取り入れているのは、初めて聴く曲ではなくて、弾けるようになった曲を楽譜にする、というやり方です。

↑五線ノートの一例です。ヤマハやカワイなどの楽器店で取り扱っています。

目で見て読んでいるうちに、いつの間にか読譜力がついていた、という子もたくさんいますが、それだけでは思うように力がつかない子も少なからずいるのです。

そんなお子さんに、楽譜を書くことを通して、譜読みのコツをつかんでほしいのです。

具体的な方法をご紹介していきます。

音をまとまりで捉える

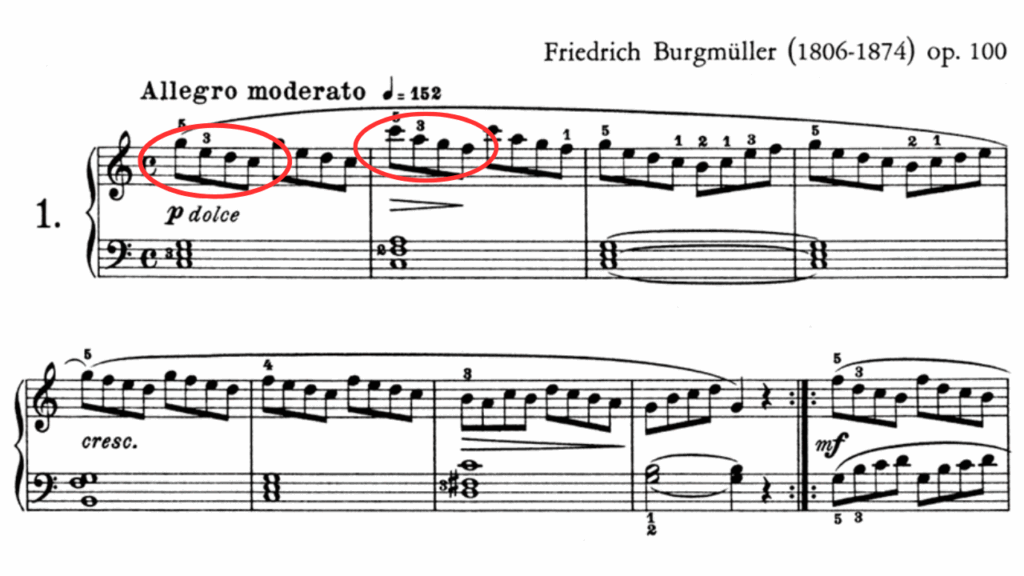

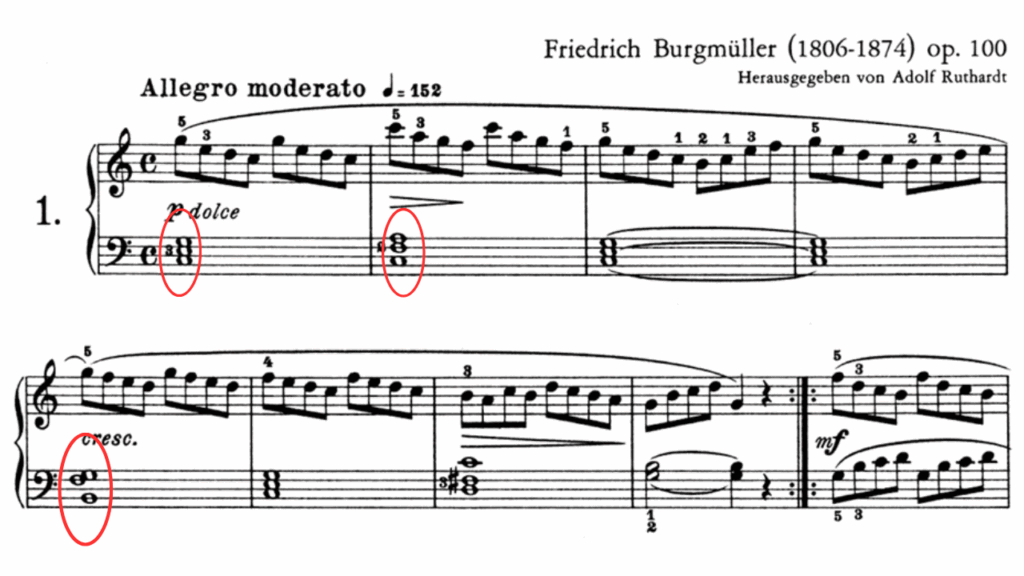

例として、『ブルクミュラー 25の練習曲』より1番『素直な心』を見てみます。

右手の1小節目から高めの音が続くので、一瞬イヤな顔をするお子さんもいるのですが、よく見てみると、そんなに譜読みに手間取る曲ではありません。なぜなら、メロディーに跳躍が少ない曲だからです。

♪ソミレド~ という音型は、最初こそ跳びますが(ソ→ミ)、あとは隣り合う音(音階)ですね。譜読みが苦手なお子さんは、これを一音ずつ五線の下の方から数えて読んでしまう傾向にあるんです。

楽譜を見て、「あ、ここは音が隣り合っているな」とか、「ここは少し跳んでいるな」ということに気づくことができる、これが譜読みを速くするポイントのひとつです。つまり、音を点ではなくある程度のまとまりで捉えるようにするのです。

このメロディーを五線紙に書く時にも(慣れないうちは、楽譜を見ながら書き写すことになりますが)、「ソ、ミ、レ、ド」と一音ずつ確認しながら書くのではなく、「♪ソミレド」とまとめて書くように意識します。

2小節目も同じ音型になっていますが、さらに高い”ド”から始まっています。このくらいの曲を弾けるレベルになったら、この音はスッと読んでほしいところですが、出て来ない場合もあります^^;

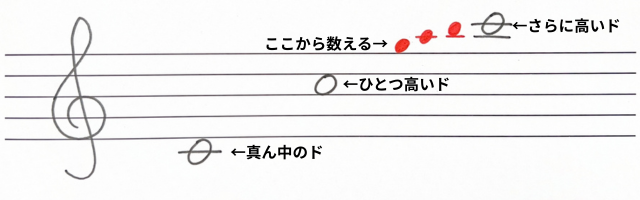

まぁそうなると、下から数えて読むことになるわけですが、この時のポイントは、”自分がわかる中で、できるだけ近い音から数える”ことです。

何も言わずに見ていると、真ん中の”ド”まではいかなくとも、五線のかなり下の方の音から数え始めるお子さんもいるのです。これではいくら時間があっても足りませんよね。

やはりここも意識を変えていく必要がありますので、『もう少し上の方の音から数えてみたら?』というような声掛けをしています。

五線に書く時も、あまり下の方から数えないように習慣づけていきたいですね。この曲だと、冒頭に高い”ソ”が出てきていますから、この”ソ”から数えて書けるといいと思います。

続く「ラソファ」は1小節目と同じく音階ですから、「♪ドラソファ」というまとまりで書くようにするのです。

音は、単音だけでは音楽になりません。いくつかの音がまとまって、はじめてメロディーになるのです。

文字も、”あ”だけでは意味を持ちませんよね。あかいくつ、あおいそら、あしたのてんき、など まとまりがないと、言葉になりません。

楽譜も同じで、常に前後の音とのつながりを意識しながら読むように、心がけたいものです。

左手についても、見ていきましょう。

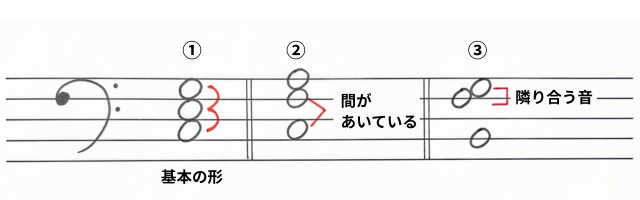

和音は『形』で

この曲の左手は、和音で弾くところが多いですね。和音の譜読みは、慣れてしまえば簡単です。『形』で読むんです。

①冒頭の”ドミソ”のように、きれいに等間隔で重なっているのが基本の形です。

②2小節目の”ドファラ”は、”ドミソ”と比べると、間があいているところがありますね。

③5小節目に”シファソ”という和音が出てきますが、これまでのように縦にまっすぐには重なっていませんね。ファとソは隣り合う音なので、重ねて書くことができません。このようにズレて書いてある和音が出てきたら、それは隣り合う音を弾くしるしです。

このような和音の『形』の特徴も、ただ目で見ているよりも、実際に書いてみた方が実感できると思います。

今までお話ししてきた内容は、譜読みのコツといっても基本中の基本です。「そんなこと、もう言われなくてもわかってるよ!」というお子さんも多いと思いますが、もし「うちの子、ピンと来てないかも…」と思われるフシがあったら、ぜひ楽譜を書いてみることにもチャレンジしてみてください。

ただ、譜読みが苦手なお子さんにとっては、はじめのうちはなかなか大変だと思います。

週末など、少し時間が取れそうな時に、最初の4小節だけ、右手だけ、左手だけ、など工夫しながら取り組んでみてください。また、その時に用意していただく五線紙ですが、太すぎても細すぎても書きにくいものです。このあたりも考慮していただくと、よりスムーズに取り組めるかと思います。

読譜力がつけば、音楽はもっと楽しめる

書いたからといって、すぐに成果が出るわけではありません。でも読譜力が身に付けば、一生音楽が身近な存在でいてくれるはずです。

楽譜が読めれば、ピアノのレッスンからは離れてしまったとしても、一人で新しい曲にチャレンジすることもできます。たとえブランクがあっても、思い出すことができるでしょう。

また、他の楽器に挑戦したくなった時にも、楽譜自体は同じですから、読譜力は大きな味方になってくれます。

読譜は大きな壁ですが、乗り越えた先にはステキな景色が広がっています。音楽はただ聴くより、やはり弾けた方が楽しいです!自分の好きな曲、気に入った曲を自由に演奏できる喜びを、一人でも多くの人に伝えられたらと思い、私も日々、子どもたちを応援しています♪

こちらもぜひご覧ください(^^)