こんにちは!入間市で子ども向けピアノ教室をしております、いいじまです。

今回は、お子さんにとっては厄介で見落としがちな『指遣い』についてお話ししたいと思います♪

指遣いは適当でもいい⁉

私:「Yちゃん、ここの指遣い、違ってるよ。」

Yちゃん:「でも弾けてるからいいでしょ!」

私:「とりあえずはね。でも楽譜に書いてある指遣いの方が、よりきれいに弾けると思うよ。」

Yちゃん:「え~。弾ければいいんじゃないの?今から直すの面倒くさいし。」

私:「…Yちゃんってさぁ、漢字の書き順が間違ってても気にならないタイプでしょ?」

Yちゃん:「うん、全然。先生よくわかるね!」

Yちゃん(小4)が私のところへ移って来て、すぐの頃のやり取りです。彼女は譜読みは速いのですが少々大雑把なところがあり、このようなこともしばしばで、手を焼きました。

やはり初歩の段階から、指遣いにも意識が向くように指導していかないといけないんだなぁと実感させられた生徒です。

まぁYちゃんの場合には、もともとの性格によるところが大きいのだとは思いますが…。

ピアノを弾くためには、まず音の高さ・長さ(リズム)を読んで(しかも両手)、強弱やスラー・スタッカートなどの記号も見落とさず、さらに指遣いにも気をつけて…。

改めて書き出してみると、やることが盛りだくさんで尻込みしてしまいそうですね^^;

子どもは今しか見えていないので、「指遣いなんて適当でも、音が合ってればいいでしょ!」

とYちゃんが思いたくなる気持ちもわからなくはないのです。

が、私たち指導者は、その先どうなるかを知っていますから、適当な指遣いを放ってはおけません。指遣いひとつで、弾きやすくも弾きにくくもなるのがピアノという楽器なのです。

初歩の段階ではそれほど困らないかもしれませんが、曲が難しくなればなるほど、指遣いは重要になってきます。

指遣いを直しただけで…

私が音大の4年生の頃、師事していた先生からこんなお話がありました。

「今年入ってきた(付属)高校生、私のレッスンだけじゃ間に合わない子がいるのよ。ちょっと練習見てあげてくれない?」と。

大学生が高校生に、何のアドバイスができるだろう?とドキドキしながら練習室へ向かうと、Aちゃんはモーツァルトのソナタを弾いていました。

私は小さい頃、「こういう曲はね、鍵盤の上を真珠が転がっているような感じで弾くんだよ。」と教わったことを思い出しましたが、Aちゃんの演奏ではまだ真珠は転がりません。

どうしたものかと思って手元を見ていたら、Aちゃんの指遣いが良くないことに気がつきました。

「Aちゃん、ここの指遣い、楽譜と違ってるよ。」

「あ、本当だ!」

何度か練習して その部分の指遣いを直してみると、

「こっちの方が弾きやすい!」とAちゃん。

他にも何箇所か指遣いを指摘し、練習し直すように伝えました。

その後2~3回練習を手伝って、やっとモーツァルトらしくなってきたかな、と思っていたところ、恩師からも、「あの子ずいぶんよくなったわよ。助かったわ。」と感謝の言葉をいただいたのです。

自分としてはそんなに大したアドバイスをしたつもりはないのですが、だからこそ やはり指遣いは大事だな、と実感した出来事でした。

指遣いはひとつじゃない

人間の手の構造や、ピアノの鍵盤の並び方(白鍵と黒鍵があること)などをふまえて、指遣いには基本的なルールがあります。例えば、

・指くぐり、指越え(指またぎ)は 1の指(親指)を間に挟む場合のみ

指くぐり

指越え(指またぎ)

・黒鍵を1の指で弾くことは できるだけ避ける

・ポジションが移る時に、同じ指を続けて使わない

などなど。

もちろん例外はありますし、生徒さんの手の大きさや 段階によっても、考え方は違ってきます。

私が楽器店の講師をしていた時に使用していたテキストに、『NEWピアノスタディ(出版:ヤマハ音楽振興会)』という楽譜があります。

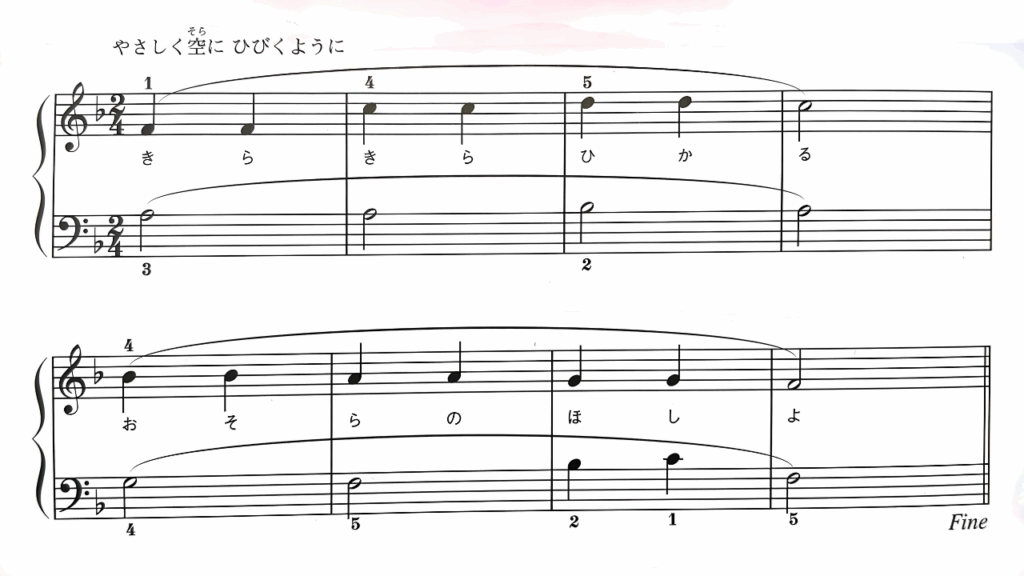

第2巻より『きらきらぼし』

右手の1段目 最後のドは4の指(薬指)で弾きます。

2段目の最初 ♭シ にも4の指示がありますね。

私はここに、少々違和感があるのです。

4の指で終わって、次の音も4の指で弾く…。♭シは黒鍵なので、ただでさえ弾きにくいのに、前の音と同じ指で弾くと外しやすくなってしまいます。

この曲は、まだピアノを始めて1年前後の、小さな手のお子さんが習う前提の曲です。

4の指は 本当に細くて弱々しい子が多いです。

2段目、フレーズの頭の大切な音 ♭シを、1段目の終わり(ド)から準備する間もないのに 同じ4の指で弾くというのは、結構ハードルが高いように思うのです。

ただ、導入期の生徒さんのためのテキストなので、

・できるだけヘ長調(ファソラ♭シド)のポジションを崩さない

・覚えやすい指遣い

・1段目から2段目にかけて物理的に音が切れるので、フレーズ感が出せる

・(左手を見ると、2段目の最初は4の指から始まるので)左右の指をそろえた方が弾きやすい

というような点を考慮して、この指遣いになったのかなと推察しています。

ですから私は、基本的にはこのテキスト通りに指導して、まだ余裕がありそうな子や、逆に指が華奢で黒鍵が上手く鳴らせない場合には、こんな指遣いも提案していました(赤字で書いた番号)。

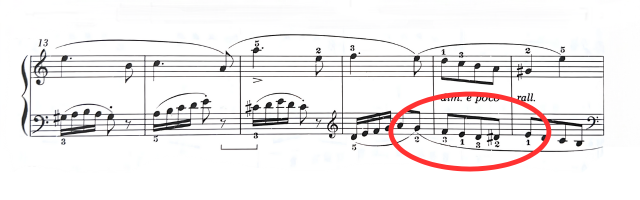

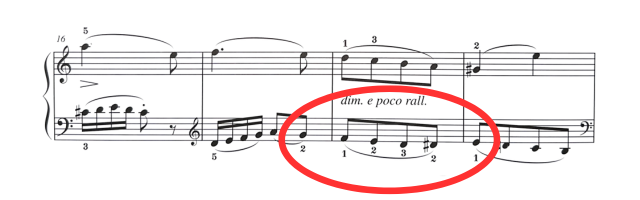

もう1曲、例に挙げます。ブルクミュラー作曲の『アラベスク』です。

私が子どもの頃は、ピアノは習っていないはずなのに、最初の♪ラシドシラ、ラシドレミ…♪だけ弾ける子が、クラスに何人もいました(笑)。

みんな憧れの曲ですね。

これもNEWピアノスタディ(第6巻)に載っているのですが、見てビックリしました。

「私が習った時と、指遣いが違う!!」

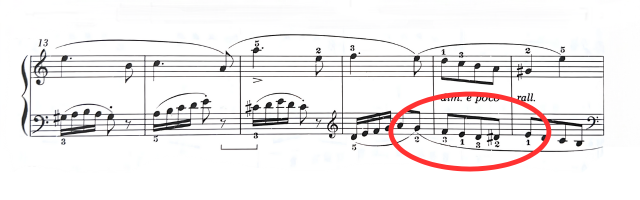

私は全音版(全音楽譜出版社)で習ったのですが、中間部から冒頭のメロディーに戻る部分の左手の指遣い(赤丸で囲ったところ)が違うのです。

全音版

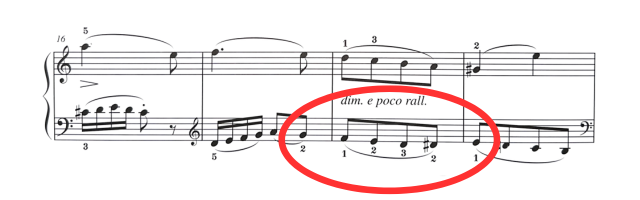

NEWピアノスタディ

どちらが弾きやすいかは一概には言えませんが、この2つの楽譜はフレージング(スラーのかけ方、メロディーのまとまりの感じ方)が違いますね。そのフレージングを より表現しやすいように考慮された指遣いになっているのでしょう。

2つの楽譜の中間部を弾き比べてみました。左手の音のつながりに注目して聴いてみてください♪

<全音版>

左手を大きなまとまりで弾いています。

<NEWピアノスタディ>

左手の音が細かく切れているのが伝わるでしょうか?

指遣いは上達への近道

指遣いにこだわることは、ピアノを弾く上でとても大切ですし、何より上達への近道でもあります。

適当な指遣いで弾いていると、いくら練習しても音が上手くつながらない、メロディーがきれいに流れない、速く弾けない(テンポが上がらない)、もしかすると手を痛めてしまうことだってあるかもしれません。

確かに、譜読みの段階で指遣いにまで気を配ることはとても大変です。ですが、ピアノという楽器が出来て以来、多くの作曲家や研究者・指導者が、できるだけ手に負担がかからず 楽に美しく弾ける指遣いを考えてくれたわけですから、まずは楽譜に書かれている通りに弾いてみましょう。

その上で何か疑問がある場合には、先生に相談したり、他の版を見てみると新しい発見があるかもしれませんね。

こちらもぜひご覧ください(^^)